Bahasa Doa, Bahasa Zikir, Bahasa Media: Krisis Spiritualitas dalam Kata-Kata

Dalam sejarah panjang peradaban manusia, bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga medium spiritual. Di dalam agama-agama, terutama dalam tradisi Islam, bahasa memiliki posisi sakral. Ia menjadi wahana turunnya wahyu, jembatan antara langit dan bumi, dan sarana manusia menjalin hubungan dengan Tuhannya. Bahasa doa dan bahasa zikir adalah bentuk tertinggi dari komunikasi spiritual ini: tenang, hening, mendalam, dan menggetarkan. Namun hari ini, kita menyaksikan bagaimana bahasa telah tergelincir menjadi riuh, dangkal, penuh amarah dan kegaduhan, terutama di ruang media sosial.

Bahasa Doa: Menyuarakan Kerinduan kepada Yang Gaib

Bahasa doa lahir dari kedalaman hati yang merunduk. Ia bukan hanya ucapan, tapi keluh kesah ruhani yang keluar dari rongga jiwa. Ia berakar dari kerinduan terdalam manusia kepada Sang Pencipta, dan tumbuh dari kesadaran akan kefanaan diri. Dalam Al-Qur’an, doa disebut sebagai mukhkhul ‘ibadah (inti dari ibadah). Ia adalah bahasa kejujuran paling sunyi yang tidak perlu dikeraskan suaranya, sebab Tuhan Maha Mendengar bisikan hati.

Bahasa doa tidak mengenal logika debat. Ia tak mencari kemenangan argumen. Bahasa ini merangkul, bukan menyingkirkan. Dalam doa, seseorang tidak hanya memohon sesuatu, tetapi juga mengakui kelemahan dirinya, ketakberdayaannya, dan kesadarannya akan kuasa ilahi. Di sinilah bahasa menemukan dimensi spiritualnya yang paling purba dan luhur: sebagai penyerahan, bukan penguasaan.

Ketika seseorang berdoa dengan khusyuk, sejatinya ia sedang kembali pada bahasa asal: bahasa cinta. Sebab yang menggerakkan lidahnya bukan sekadar kebutuhan, melainkan hasrat untuk dekat, untuk diterima, untuk disentuh oleh kasih sayang Tuhan. Maka tak heran jika orang-orang saleh terdahulu selalu menjaga lisannya dari ucapan sia-sia, karena mereka percaya bahwa kata-kata menyimpan ruh dan dapat mencemari kebeningan hati.

Bahasa Zikir: Irama Keheningan yang Menghidupkan

Zikir, sebagaimana doa, adalah bentuk lain dari bahasa spiritual. Dalam zikir, bahasa bahkan melampaui arti. Ia menjadi repetisi penuh makna yang memulihkan ruhani. Kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu akbar bukan sekadar formula ibadah, tetapi mantera kebermaknaan. Dengan mengulangnya, seseorang tidak sedang memaksa Tuhan mendengar, melainkan sedang mendidik dirinya untuk mendengar kembali suara Ilahi dalam dirinya.

Bahasa zikir adalah bahasa yang menundukkan ego. Ia bukan bahasa kekuasaan, tapi bahasa peneguhan bahwa manusia hanyalah debu di hadapan keagungan Tuhan. Berzikir berarti memanggil kembali kehadiran Tuhan dalam ruang hidup yang hiruk pikuk. Ia adalah cara untuk mengingat ketika lupa, untuk diam ketika gaduh, dan untuk jernih ketika keruh.

Dalam tradisi tasawuf, zikir tidak hanya dilakukan dengan lisan, tetapi juga dengan hati, pikiran, dan bahkan gerak tubuh. Ia menjadi totalitas keberadaan yang selalu mengingat. Maka, bahasa zikir adalah bahasa yang menyatukan: antara jasad dan ruh, antara dunia dan akhirat, antara manusia dan Tuhannya.

Namun kini, bahasa zikir semakin asing. Ia terdesak oleh bahasa yang gemar membesar-besarkan diri, menghakimi, menyakiti, dan memamerkan kebenaran diri. Kita hidup di zaman ketika zikir kalah oleh trending topic, dan diam dianggap tanda kelemahan, bukan kedalaman.

Bahasa Media: dari Simbol Makna menjadi Senjata Wacana

Bahasa media, khususnya media sosial, mencerminkan perubahan radikal dalam cara kita bertutur dan berbahasa. Dari semula bahasa adalah alat pemaknaan, kini ia menjadi alat perebutan makna. Kata-kata yang dulu sakral dan bermakna kini bisa menjadi bahan olok-olok, meme, atau alat polarisasi. Bahasa menjadi alat untuk menyerang, membenturkan identitas, bahkan memprovokasi perpecahan.

Di media sosial, siapa yang paling cepat, paling keras, dan paling sensasional, dialah yang paling didengar. Akibatnya, bahasa kehilangan kedalaman. Ia menjadi dangkal, reaktif, kasar, dan miskin kontemplasi. Kata-kata tidak lagi lahir dari perenungan, tetapi dari dorongan impulsif sesaat. Bahkan kata-kata agamis pun bisa berubah menjadi senjata kebencian jika tidak dilandasi kebeningan hati.

Krisis spiritualitas dalam bahasa sangat tampak di sini. Bahasa kehilangan ruh, menjadi cangkang kosong yang berisik. Dalam situasi ini, kita tidak hanya mengalami degradasi bahasa, tetapi juga krisis kejiwaan. Sebab apa yang kita ucapkan, pada akhirnya, mencerminkan apa yang kita hayati. Ketika bahasa kita penuh caci, apakah hati kita juga sedang penuh benci?

Oase dalam Krisis Bahasa

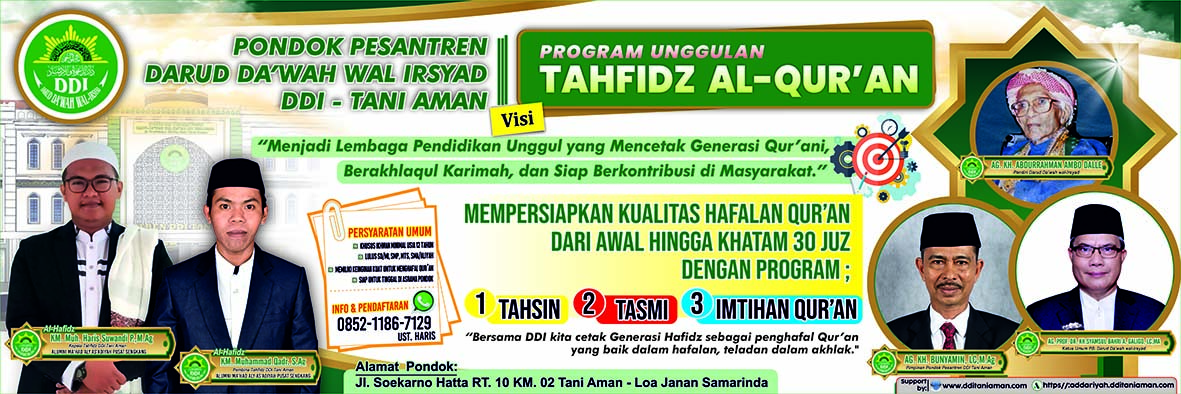

Dalam lanskap krisis kebahasaan ini, Ormas Keagamaan memiliki potensi besar untuk menjadi oase. Sebagai organisasi yang berakar pada pesantren misalnya, NU membawa tradisi bahasa yang santun, mendalam, dan spiritual. Di pesantren, santri diajarkan untuk menjaga adab sebelum berbicara. Kitab-kitab seperti Ta’lim al-Muta’allim dan Adab al-‘Alim wa al-Muta‘allim menjadi fondasi etika lisan yang tidak sekadar benar secara logika, tetapi juga bersih secara hati.

Tradisi pengajian, mujahadah, dan tahlilan di lingkungan NU memperkaya bahasa umat dengan nuansa zikir. Bahasa yang lahir dari ruang-ruang ini bukan bahasa kompetisi, tapi bahasa kebersamaan. Bukan bahasa penghakiman, tapi bahasa pengharapan. Bahkan dalam ceramah-ceramah para kiai NU, kita bisa merasakan kelembutan bahasa yang menyejukkan, bukan membakar emosi.

Dalam sastra, para penulis dengan latar pendidikan pesantren dan masih aktif seperti Gus Mus (K.H. Mustofa Bisri, Emha Ainun Nadjib, K.H. Ahmad Tohari, K.H. D. Zawawi Imron, Acep Zamzam Noor, Jamal D Rahman, Abidah El-Khalieqy, Aguk Irawan MN, Habiburrahman El Shirazy, A. Fuadi, Edi AH Iyubenu, membawa bahasa zikir dan doa ke ranah publik dengan estetika tinggi. Begitu pula dalam karya sastra Kuswaidi Syafi’ie, H.M. Nasruddin Anshoriy Ch, Hamdy Salad, Mathori A Elwa, Ulfatin Ch, Binhad Nurrohmat, Mahwi Air Tawar, Kedung Darma Romansha, Candra Malik, Raedu Basha, Mashuri, Faisal Kamandobat, Achmad Muchlish Amrin, Asef Saeful Anwar, Dimas Indiana Senja. Mereka tidak menggertak lewat tulisan, tapi mengalirkan kebeningan ruhani. Inilah bentuk konkret dari tasawuf linguistik: ketika bahasa menjadi laku spiritual.

NU, dengan modal kulturalnya, bisa mengambil peran penting untuk memulihkan bahasa publik kita. Dengan mendorong pendidikan kebahasaan yang lebih spiritual, menghidupkan kembali tradisi sastra dan orasi yang santun, serta mengembangkan konten digital yang mencerahkan, NU bisa menjadi penjaga terakhir dari nilai-nilai luhur dalam berbahasa.

Menghidupkan Kembali Bahasa yang Menghidupkan

Sudah waktunya kita bertanya: ke mana arah bahasa kita hari ini? Apakah kita masih menggunakan kata-kata untuk mendekatkan diri pada Tuhan dan sesama, atau hanya untuk menegaskan ego dan menaklukkan lawan? Apakah kita masih memelihara bahasa doa dan zikir dalam keseharian, ataukah kita telah larut dalam pusaran bahasa yang gaduh dan mematikan?

Pemulihan bahasa adalah pemulihan spiritualitas. Kita tidak bisa menata peradaban jika tidak menata cara kita berkata-kata. Karena itu, marilah kita mulai dari hal yang sederhana: menjaga kata-kata. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw., “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam.”

Kita butuh kembali pada bahasa yang menghidupkan: bahasa yang lahir dari hati yang bersih, dari niat yang tulus, dari cinta yang tulus. Bahasa doa, bahasa zikir, dan bahasa yang mendamaikan harus kembali diarusutamakan dalam ruang publik. Sebab tanpa bahasa yang spiritual, umat akan kehilangan arah, bangsa akan kehilangan kesejukan, dan dunia akan kehilangan cinta. ***

Abdul Wachid B.S.( Penulis adalah penyair, Guru Besar Bahasa dan Sastra Indonesia, dan Ketua Lembaga Kajian Nusantara Raya (LK Nura) di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)

Apa Reaksi Anda?

Suka

0

Suka

0

Tidak Suka

0

Tidak Suka

0

Cinta

0

Cinta

0

Lucu

0

Lucu

0

Marah

0

Marah

0

Sedih

0

Sedih

0

Wow

0

Wow

0