Membaca Ulang Sastra Santri dan Pesantren

Tahun lalu, dalam perhelatan Jambore Sastra Asia Tenggara di Banyuwangi, ada satu denyut yang menggugah kesadaran: denyut dari balik tembok pesantren. Dari ratusan puisi yang mengalir menuju meja panitia, banyak di antaranya lahir dari tangan-tangan santri, dari ruang-ruang sunyi Kementerian Agama dan pesantren yang tersebar dari Riau hingga Madura, dari Tapal Kuda hingga lereng-lereng pesantren tua di timur Jawa. Fenomena ini tentu bukan kebetulan. Ia seperti getar halus dari sejarah yang tengah menulis dirinya sendiri, bahwa pesantren kini sedang membuka babak baru dalam kesusastraan Indonesia. Dari balik dinding yang dulu hanya bergema lantunan kitab kuning, desiran syi’ir selepas adzan, kidung puji-pujian sebelum jamaah berkumpul untuk shalat, dan bisikan wirid Subuh yang merambat lembut di antara detik-detik pagi, kini mengalir pula sajak-sajak yang berbahasa Indonesia: puisi yang tetap berjiwa religius namun menatap dunia dengan mata kemanusiaan.

Dan ketika Sastra Timur Jawa menggelar Temu Karya Serumpun 2025, gema itu kembali terdengar. Di antara halaman-halaman tebal antologi yang disusun dari penulis lintas negara, puisi-puisi santri turut menorehkan warna, lembut tapi teguh, sederhana namun memancarkan kedalaman batin. Sastra pesantren telah menjelma bukan hanya gema spiritual, tetapi juga pernyataan estetik: bahwa dari rahim kesunyian, lahir puisi yang membawa cahaya.

Puisi di pesantren tumbuh dari keseharian yang sederhana, dari ketukan waktu yang diatur oleh adzan, dari denyut kehidupan asrama yang bersahaja, dari perenungan malam di serambi mushala yang remang. Puisi santri lahir bukan dari ruang akademik atau ruang baca yang tenang, tetapi dari ruang-ruang batin yang penuh dzikir dan kesunyian. Mereka menulis di antara waktu belajar Nahwu dan Shorof, di antara doa dan kerja bakti, di antara rindu dan kepatuhan. Karena itu, puisi-puisi mereka sering kali tidak berambisi menjadi “modern” atau “eksperimental” dalam pengertian estetika kota, tetapi jujur dan bersumber dari getaran iman yang paling dalam.

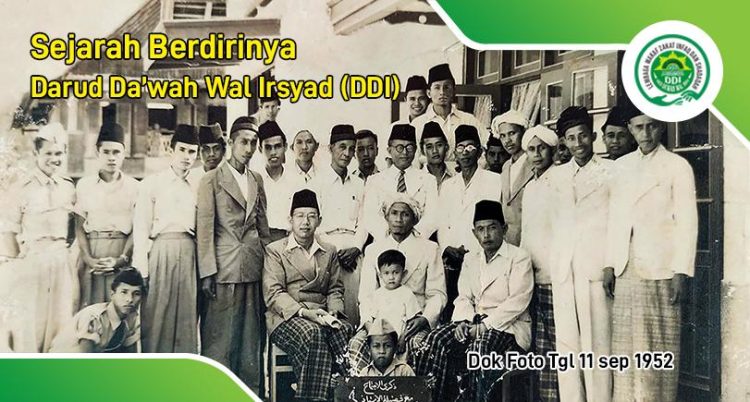

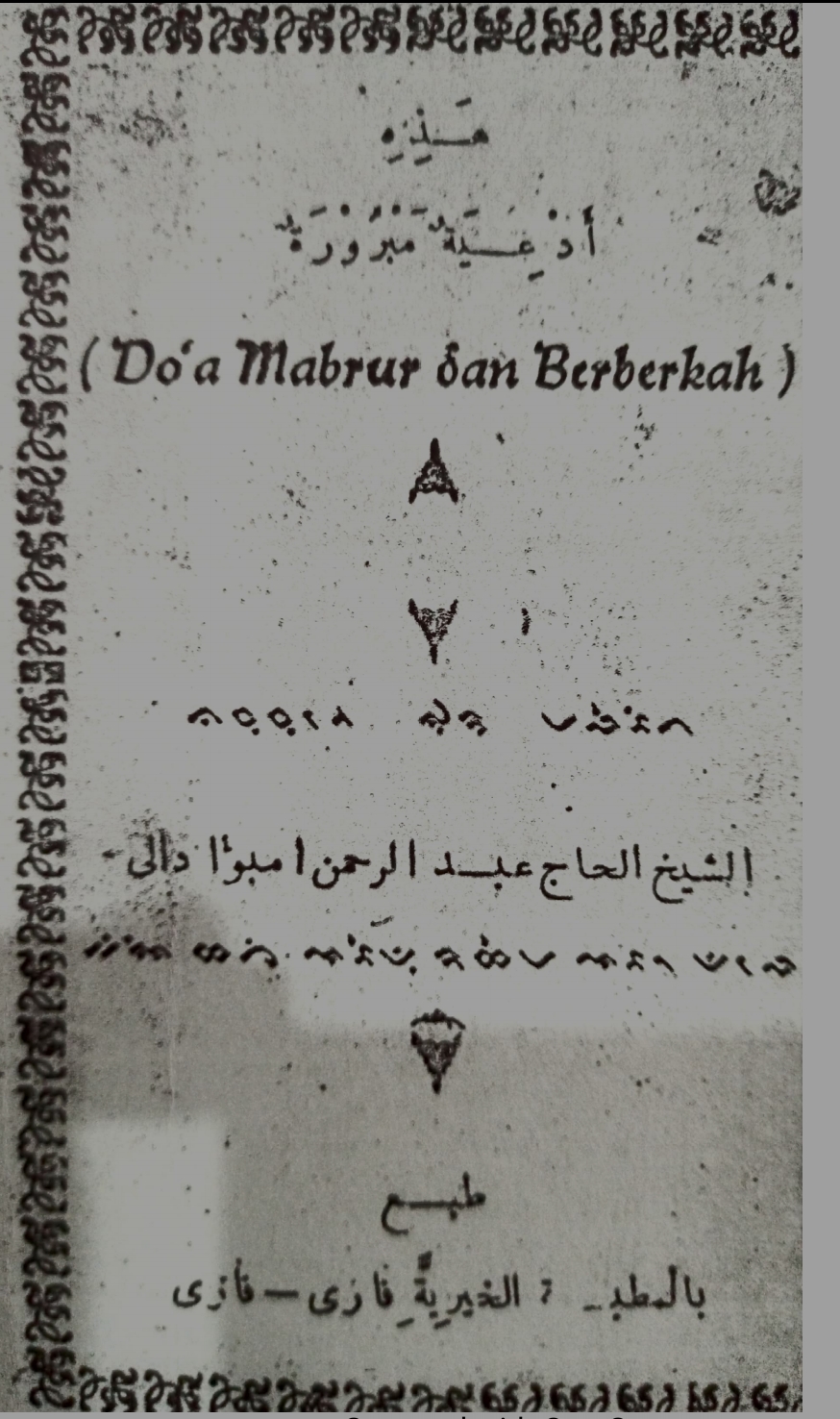

Fenomena ini sesungguhnya bukan hal baru, tradisi puisi sudah lama menjadi bagian dari kehidupan pesantren, bahkan sejak masa-masa awal penyebaran Islam di Nusantara. Syi’ir-syi’ir berbahasa Arab dan Jawa dengan aksara Pegon digunakan sebagai media pengajaran dan dakwah. Nadzoman tentang akhlak, fiqih, dan tasawuf dilagukan dengan nada yang indah agar mudah dihafal. Para santri belajar ilmu sekaligus belajar estetika: bagaimana kata bisa menuntun hati, bagaimana irama bisa menjadi jalan menuju Tuhan. Dalam suasana seperti itulah lahir ungkapan terkenal bahwa “setiap ilmu yang tidak disertai adab adalah kegelapan, dan setiap kata tanpa niat adalah suara kosong.”

Sastra pesantren, dalam beragam bentuknya, hikayat, serat, kisah, cerita, puisi, roman, novel, syi’ir, dan nadzoman, merupakan cermin dari upaya manusia pesantren memahami dunia. Ia lahir dari pergulatan antara teks dan konteks, antara tradisi keilmuan dan realitas sosial. Karya-karya ini dibacakan di surau, di langgar, di rumah-rumah kiai, dan di sela pengajian. Orang-orang tua dan muda mendengarkannya bersama, lalu menurunkannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena itulah sastra pesantren memiliki sifat komunal, ia milik bersama, bukan milik individu semata.

Berbicara tentang “sastra pesantren” berarti berbicara tentang kesadaran budaya yang tumbuh dari pengalaman religius. Ia bukan sekadar catatan kehidupan kaum santri, tetapi juga cermin dari subyektivitas kreatif mereka dalam menafsirkan dunia. Sejarah mencatat bahwa sejak abad ke-17, pesantren telah menjadi tempat persemaian para pujangga dan penulis. Yasadipura I (Raden Ngabehi Yasadipura I), Yasadipura II (Tumenggung Sastronagoro), dan Ranggawarsita yang hidup di Kasunanan Surakarta adalah contoh klasik: mereka pernah nyantri, menguasai bahasa Arab dan Jawa, dan menulis karya-karya besar yang menggabungkan hikmah spiritual dengan pengalaman sejarah bangsanya.

Yasadipura I, misalnya, melalui karyanya Serat Cabolek, adalah sebuah cermin zaman — cermin yang merekam denyut ketegangan antara syariat dan makrifat, antara akal yang tunduk pada hukum dan hati yang mencari makna di balik hukum itu sendiri. Di dalamnya bergolak perdebatan antara Ketib Anom, sang penjaga kemurnian ajaran syariat, dengan Haji Mutamakkin, pengembara ruhani yang menapaki lorong-lorong mistik Jawa. Keduanya berhadap-hadapan di hadapan para ulama dan bangsawan Keraton Kartasura, di mana agama dan kekuasaan bersilang pandang, dan bahasa langit bernegosiasi dengan bahasa bumi. Melalui karya Yasadipura I, kisah itu menjelma bukan sekadar pertentangan dua tokoh, melainkan pertemuan dua arus besar peradaban: pesantren dan kraton, kitab dan kebudayaan, syariat dan rasa. Di sana, pesantren tampak tidak lagi semata sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi menjelma menjadi pusat kebudayaan jiwa Jawa — ruang di mana aksara berdoa, dan doa berubah menjadi aksara

Dalam berbagai daerah Nusantara, karya-karya santri juga berkembang dalam bentuk lokalnya masing-masing. Di Jawa Barat muncul Tjarita Ibrahim dan Tjarita Nurulqamar; di pesisir Jawa Tengah hidup Serat Jatiswara dan Serat Centhini; di Sumatera terdapat Hikayat Pocut Muhammad dan Hikayat Indrapura; bahkan di Sulawesi Selatan, kisah I La Galigo disisipkan unsur pesantren, ketika tokoh Sawerigading dalam versi santri digambarkan pergi menuntut ilmu ke Mekkah dan pulang mendirikan masjid. Proses penyisipan dan penyesuaian ini menunjukkan daya kreatif kaum pesantren dalam mentransformasikan kebudayaan lokal menjadi kebudayaan Islam Nusantara.

Tradisi puisi dalam pesantren memiliki kekuatan spiritual yang khas. Ia tidak semata berbicara tentang cinta atau keindahan, tetapi juga tentang perjalanan jiwa. Dalam syi’ir-syi’ir pesantren, cinta selalu mengarah pada Tuhan, dan keindahan adalah cermin dari keagungan-Nya. Puisi menjadi alat tafakur, sarana tazkiyah (penyucian jiwa). Santri belajar menulis bukan untuk menjadi penyair besar, melainkan untuk memahami makna diri. Dan dalam keheningan malam, mereka melafalkan kata-kata yang seolah menembus batas antara manusia dan Tuhan.

Puisi-puisi itu kini menemukan bentuk barunya. Para santri muda menulis di koran, di majalah sastra, dan di media sosial. Mereka menulis tentang kehidupan pesantren dengan bahasa yang segar, namun tetap membawa nilai-nilai keislaman dan etika sufistik. Karya-karya penyair seperti D. Zawawi Imron, Acep Zamzam Noor, Kiai Mustofa Bisri (Gus Mus), dan Ahmad Tohari menjadi bukti bahwa dunia pesantren masih memancarkan cahaya bagi kesusastraan Indonesia. Mereka membawa kesederhanaan hidup santri ke panggung nasional, tanpa kehilangan ruh spiritual yang membentuknya.

Sebut saja dua puisi Acep Zamzam Noor dalam antologi Semesta Ingatan, Trauma, dan Imaji Kebebasan, dua puisi (Fajar bagi Kata-kata, dan Teluk Nipah) yang memantulkan aroma pesantren, serupa dupa yang menyala perlahan di ruang hati. Di antara bait-baitnya, tercium wangi kesunyian, getir pengalaman, dan cahaya makrifat yang menetes lembut dari langit penghayatan. Acep, penyair yang menempuh jalan sunyi antara sastra dan tasawuf, seolah menulis dengan tinta yang dicelup dari air wudhu. Puisinya bukan sekadar rangkaian kata, melainkan dzikir yang berirama, doa yang disamarkan dalam keindahan metafora. Ketika ia hadir dalam Liga Puisi 2025 di Banyuwangi, suaranya bukan hanya membaca, ia menafsirkan diri sendiri. Setiap larik yang keluar dari bibirnya seperti menyentuh ruang batin para pendengar; menyapa yang jauh, memeluk yang luka, dan mengingatkan bahwa kata sejati selalu lahir dari jiwa yang bersujud.

Juga KHR Ahmad Azzaim Ibrahimy, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Situbondo, turut menorehkan cahaya dalam antologi Semesta Ingatan, Trauma, dan Imaji Kebebasan. Puisinya yang berjudul “Allahumma Ampelkan Jiwa Raga” adalah napas panjang dari seorang salik yang berjalan di jalan sunyi menuju Yang Maha Cinta. Dalam larik-lariknya, kata tidak hanya menjadi bunyi, melainkan doa yang berdenyut, dzikir yang bergetar, dan cahaya yang menuntun jiwa. Puisi itu seolah lahir dari kedalaman malam di mana seorang kekasih berbicara diam-diam dengan Tuhannya.

Aroma tasawuf begitu kental di dalamnya, seakan setiap kata telah dimandikan oleh air mata rindu yang tak pernah kering. Ia menulis bukan untuk memamerkan keindahan bahasa, melainkan untuk mengembalikan bahasa kepada asalnya: sebagai jalan pulang. Dan dari bait-bait itu, kita merasakan sesuatu yang melampaui wacana, semacam getar halus dari hati yang telah luluh di hadapan Sang Maha Segalanya. Dalam puisi Allahumma Ampelkan Jiwa Raga, kata “Ampelkan” bukan sekadar seruan, tetapi permohonan seorang hamba agar raganya pun berlabuh di pelukan Ilahi.

Namun demikian, posisi sastra pesantren, termasuk puisi pesantren, masih berada di pinggiran dalam peta sastra Indonesia. Karya-karya mereka sering dianggap kurang “modern”, atau terlalu “moralistik”. Padahal, di tengah krisis spiritual masyarakat modern, suara-suara dari pesantren justru menawarkan keseimbangan. Mereka mengingatkan bahwa sastra bukan hanya permainan bentuk, tetapi juga laku batin; bukan hanya tentang estetika, tetapi juga etika; bukan sekadar tentang kata-kata, tetapi tentang kejujuran hati.

Dalam pandangan ini, sastra pesantren bukan sekadar genre, melainkan cara hidup. Ia mengajarkan bahwa menulis adalah bagian dari ibadah, membaca adalah bagian dari tafakur, dan mendengar adalah bagian dari dzikir. Santri yang menulis puisi sesungguhnya sedang belajar memahami dirinya sendiri: bagaimana ia mencintai, bagaimana ia percaya, bagaimana ia berdoa. Dalam setiap bait puisi, selalu ada jejak sujud yang tak kelihatan.

Di Banyuwangi, sastra pesantren tumbuh seperti pohon tua yang akarnya menembus masa lalu dan pucuknya menatap langit masa kini. Jejaknya kentara, berdenyut dalam nadi para santri dan insan Kementerian Agama yang menulis bukan sekadar untuk dibaca, tetapi untuk menyucikan ingatan. Sebut saja Shalawat Badar, yang ditulis oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi pada tahun 60-an, sebuah kidung yang melampaui zaman, menjadi gema dari masa ketika puisi masih lahir dari sujud dan air mata. Dari tangan seorang abdi negara, lahirlah syair yang bukan sekadar karya sastra, melainkan dzikir yang berpakaian bahasa.

Kini, ketika dunia semakin bising oleh kata-kata yang kehilangan makna, puisi pesantren hadir sebagai suara yang lembut namun tegas. Ia tidak berteriak, tidak menggurui, tapi mengalir seperti air yang jernih, menyentuh yang mau disapa, dan menghidupkan yang haus akan makna. Dalam setiap puisinya, ada doa yang disamarkan, ada cinta yang disembunyikan, dan ada pengakuan kecil bahwa manusia selalu butuh Tuhan dalam setiap perjalanan menulisnya.

Mungkin di situlah letak keabadian sastra pesantren: ia tidak mencari kemegahan, tapi ketulusan. Ia tidak mengejar abadi, tapi karena keikhlasanlah, ia bertahan dalam keabadian.

Syafaat (ASN/Ketua Lentera Sastra Banyuwangi)

Apa Reaksi Anda?

Suka

0

Suka

0

Tidak Suka

0

Tidak Suka

0

Cinta

0

Cinta

0

Lucu

0

Lucu

0

Marah

0

Marah

0

Sedih

0

Sedih

0

Wow

0

Wow

0